(通讯员 章伟晨 学生通讯员 白钰洁)为深入贯彻习近平总书记关于“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的重要指示精神,探寻非遗数字化传承与乡村振兴的融合新路径,8月22日至24日,我院“青衿织码,夏布新生”暑期社会实践团队奔赴江西省新余市双林镇,围绕国家级非物质文化遗产——夏布织造技艺,开展以“数字赋能非遗新生”为主题的深度调研与实践探索。

实地走访,感知非遗文化与现代融合

团队先后走访夏布绣博物馆与夏布文化体验村,系统考察夏布的历史演变、工艺特色及其在当代的艺术表达与文旅应用。在博物馆中,成员细致观摩夏布从苎麻原材料到精美艺术品的升华过程,深入了解融合夏布织造与刺绣技艺的省级非遗——夏布绣;在体验村,团队调研了集文化展示、手工体验与产品销售于一体的一站式文旅模式,为思考非遗活态传承与创新开发积累实践经验。

对话新老从业者,聆听坚守与创新之声

实践队专访了省级非遗传承人王雨生。年近七旬的王师傅十六岁学艺,在织机声声中度过了五十多个春秋。“夏布不只是一种手艺,更是我们这代人的记忆和根,”他一边演示绩纱、织布等核心技艺,一边感慨传承之艰。与此同时,团队也拜访了“90后”乡村新媒体人李双峰。他通过短视频和直播带货,为所在村庄的夏布及苎麻制品拓展销路,生动实践着“非遗+电商”的振兴路径。两代人的对话,清晰传递出非遗传承中的坚守精神与创新力量。

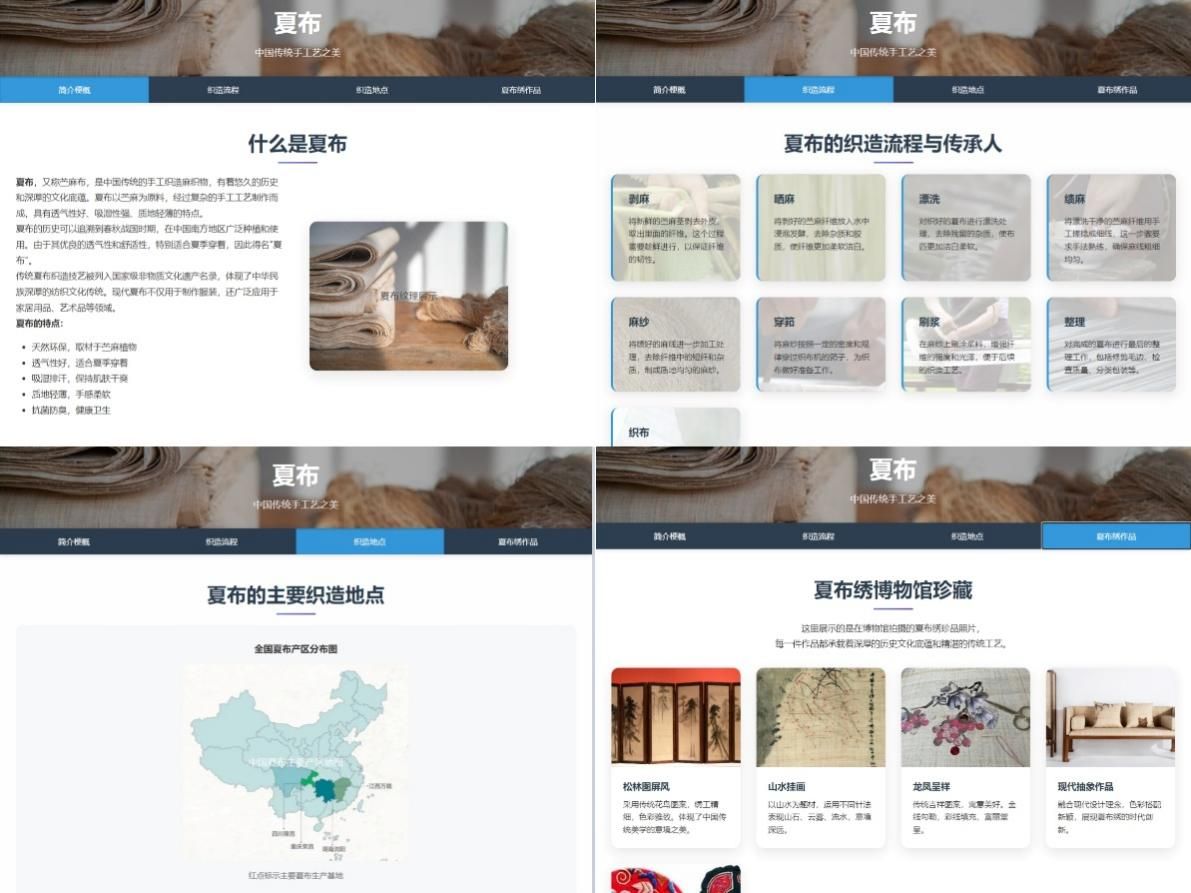

数字化建设,助力非遗资源活态传承

基于一线采集的丰富资料,团队正运用数字技术构建夏布非遗资源平台,对夏布的历史文化、工艺流程与当代应用进行系统整合与可视化呈现,致力实现其“可感知、可互动、可传播”的活态传承。未来,团队将持续推进夏布技艺的数字化存档与创新应用,力争为传统工艺类非遗项目提供可复制、可推广的转型经验,真正实现文化保护与当代生活的有机融合,为乡村振兴与文化自信注入青春智慧。

审核人:王芹

编辑:彭行